広告

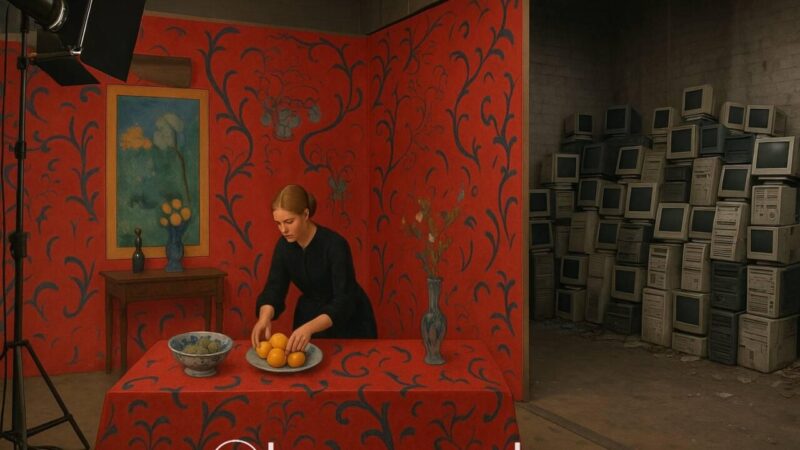

Les motifs rouges flamboyants envahissent l’espace, tandis qu’en arrière-plan s’élèvent d’anciens moniteurs à tube cathodique empilés tels des gravats.

Le Fauvisme du début du XXᵉ siècle et les vestiges numériques des années 1990 se rencontrent : quelle histoire le tableau commence-t-il alors à raconter ?

Dans cet article, nous dévoilons les clés de cette réinterprétation du chef-d’œuvre de Henri Matisse, « L’Harmonie en rouge » (The Red Room, 1908), à travers le regard croisé d’un expert en art… et, en coulisses, d’un faussaire aguerri.

1. Première impression et ressenti devant la réinterprétation

Ce qui frappe d’emblée, c’est le motif arabesque rouge et bleu indigo qui englobe tout le champ visuel.

Au cœur de cette frénésie décorative, une femme vêtue de noir dispose des agrumes à la manière d’une actrice, insufflant la vie à la nature morte.

Un projecteur déborde dans le coin supérieur gauche ; au fond, des moniteurs CRT poussiéreux s’empilent comme des blocs de construction.

Peinture et photographie, intérieur dix-neuvièmiste et détritus industriels — deux époques se télescopent dans un tumulte pourtant irrésistible.

2. Remonter au tableau d’origine

Titre, auteur, année de création

- Titre : L’Harmonie en rouge (Harmony in Red / The Red Room)

- Auteur : Henri Matisse

- Année : 1908

Contexte historique

Qualifié de « fauve » lors du Salon d’Automne de 1905, Matisse s’engage alors dans une quête de couleur pure et de force décorative.

« L’Harmonie en rouge » — d’abord pensée en bleu puis repeinte en rouge à la demande du commanditaire — est considérée comme l’un des actes fondateurs du principe « all-over », où la couleur gouverne l’espace. Matisse y recouvre fond et nappe d’un même motif, fusionnant murs et mobilier dans une mise à plat qui défie la perspective.

Caractéristiques majeures

- Motifs décoratifs omniprésents – Des volutes végétales unifient l’espace.

- Couleur unique et audacieuse – La domination absolue du rouge.

- Perspective aplatie – La table se confond avec le mur, brouillant la profondeur.

- Nature morte + figure – Compotier, vase et servante forment une petite scène théâtrale.

3. Points clés de la réinterprétation

- Visibiliser les coulisses : le projecteur souligne l’effet « plateau de tournage », introduisant un méta-regard contemporain.

- Ruines numériques : la montagne de moniteurs symbolise la culture du déchet de la fin du XXᵉ siècle.

- Réglage chromatique : un vermillon légèrement fumé, façon velours tamisé d’entrepôt, remplace le coquelicot originel.

- Posture de la figure : plus chercheuse que domestique, elle semble mesurer les fruits, transformant la nature morte en laboratoire.

- Prolongement de la table : le motif se poursuit de la nappe au mur, mais le mur arrière incliné réinjecte subtilement du volume.

4. Analyse — Les questions soulevées par la réinterprétation

Matisse cherchait le bonheur né de la couleur pure.

Cette œuvre transplante cette scène de bonheur dans un cimetière de technologies obsolètes.

À l’ère du tout-jetable, l’ornement rouge devient l’enveloppe d’une « beauté consommée », et le geste de la femme s’apparente à un rituel de « conservation et re-mise en place » dépassant le cadre du tableau.

Le projecteur, œil extérieur affiché, instaure une distance documentaire face à l’intuition fauve. Le spectateur se trouve confronté à la question : « La beauté est-elle ornement, archive ou nostalgie au cœur des ruines ? »

5. Conclusion critique

Cette relecture audacieuse préserve le plaisir de dissoudre l’espace par la couleur, tout en greffant les « rebuts » de l’ère numérique.

En réintroduisant par touches la perspective bannie par Matisse, le réinterprète souligne l’entre-deux entre décor et réalité ; il en émane une « nouvelle romance de la sauvegarde » face à la culture du déchet.

Vue d’œil de faussaire : léger décalage du trait, saturation abaissée par l’éclairage d’entrepôt — un calcul savant.

Joie chromatique et ombre des déchets industriels — maîtriser cette dialectique en une seule image force l’admiration.