広告

- 「ゴッホの人生をざっくり知りたい」

- 「『ひまわり』や『星月夜』など、名作の背景をもう少し深く理解したい」

- 「弟テオとの関係が作品にどう影響したのか気になる」

という方は多いのではないでしょうか。

誕生日である3月30日にゴッホの生涯を改めて振り返ってみましょう。

もしかしたら、彼の魅力をより深く感じるきっかけとなるかもしれません。

結論からいうと、ゴッホはわずか十年ほどの創作活動で数多くの傑作を生み、没後に世界的な評価が高まった画家です。

- 幼少期から感じていた絵画への興味

- アルルやサン=レミでの激動の制作時期

- テオとの深い絆が支えた創作活動

これらを押さえるだけで、作品を鑑賞するときの視点が一変します。

▼本記事で扱うトピック

- 3月30日の誕生と幼少期の環境

- ゴッホの生涯を4期に分けた時系列の流れ

- 代表作に見る色彩表現や没後評価の高さ

- 弟テオとの絆が生んだ作品普及の背景

- 「ゴッホの誕生日会」と名付けた創作絵画の魅力

最後まで読めば、ゴッホという稀有な画家の歩みと作品をより深く理解できるでしょう。

新たな視点で名画を鑑賞したり、贈り物やコレクションの参考にしたりと、多彩な楽しみ方が見つかるはずです。

ぜひ最後までお付き合いください。

ゴッホの誕生(3月30日)と幼少期の環境

ゴッホは1853年3月30日に誕生し、幼少期は家族の支援を受けながら多彩な刺激に触れました。

後年の芸術活動に直結する感性は、この時期から少しずつ育まれたとされています。

彼を取り囲む環境が、創作意欲の芽を大きく伸ばすきっかけになりました。

1853年生まれと家族背景

ゴッホはオランダのズンデルトで誕生し、父は牧師、母は芸術を愛する家庭人でした。

彼の家系には宗教的な価値観が色濃く、幼いゴッホも信仰を通して世界を捉える素地を育んだといわれます。

家族は教育熱心で、弟テオを含む兄弟との交流も大きな刺激になりました。

また経済的には決して豊かではありませんでしたが、両親は書物や絵の具への関心を理解し、可能な範囲で支援を続けたようです。

このように家庭環境には精神的な指針と芸術への理解が共存しており、後の作品に表れる深い情緒の基盤となりました。

特に母の影響から、自然や草花に対する関心が早くから芽生えたとされます。

幼少期から感じた絵画への興味

幼少期のゴッホは、父の聖職や家族の宗教観に触れる一方で、身近な自然や農村の風景に強い興味を抱きました。

特にスケッチや模写などを通じて、自身の内面を表現する喜びを早い段階で感じ取っていたようです。

大人たちは最初、それを一時的な好奇心と見ていた節がありますが、後に息子の才能を感じ取り、可能な範囲でスケッチブックや画材を与えるなど協力を惜しまなかったと伝えられます。

周囲のこうした理解があったからこそ、彼は幼い頃から心に浮かぶ情景を描く喜びを失わずに済んだといえます。

これらの小さな積み重ねが、後の作風に通じる観察力と情感豊かな表現力の土台になったとされます。

ゴッホ生涯を4つの時期で見る

ゴッホの画業は約10年の短い期間ながら、4つの段階に分かれます。

それぞれの環境変化が作品の色彩と技法に劇的な影響を及ぼしました。

ここではオランダ、パリ、アルル、サン=レミの4時期の特徴を探ります。

オランダ時代:労働者や農民を描く暗色の初期

ゴッホが本格的に絵画へ取り組んだ最初期は、暗い色調と実直な筆遣いが特徴でした。

とりわけ農村の生活や労働者を題材にした作品が多く、「ジャガイモを食べる人々」(1885年)が代表例です。

まだ色彩に明るさはなく、彼の内面の厳粛さや社会に対する洞察が強く表れています。

この時期は経済的支援も限られたため、画材の質や種類にも制限がありました。

それでも観察力を磨くうえで欠かせない期間だったといわれます。

後年の華やかな作風との対比も、この時期の地味な色合いによって一層際立つとされます。

パリ時代:印象派との出会いと色彩革命

ゴッホが1886年にパリへ移ったことで、作風は大きく転換します。

弟テオの紹介で印象派の画家たちと交流し、従来の重たい色調から一転、軽やかで明るいパレットを使うようになりました。

街の風景やカフェの人々など、題材も多様化しています。画材の入手環境が改善したことや、資金援助を得られたことも試行錯誤を後押ししました。

モンマルトルの風景を描いた連作などには、当時の都会的な活気がダイナミックに表現されています。

この時期に身につけた大胆な筆致と鮮やかな色彩の技法が、後のアルル時代の爆発的な創作へとつながっていきます。

アルル時代:太陽の光とゴーギャンとの共同生活

1888年に南仏アルルへ移ったゴッホは、鮮烈な太陽とまばゆい色彩に刺激を受けました。

そこでの創作意欲は凄まじく、「ひまわり」など強烈なイメージを持つ作品が次々誕生します。

一方、ゴーギャンとの共同生活は理想とは程遠く、激しい口論の末にゴッホが自らの耳を切り落とす事件も発生しました。

精神的な不安定さが増すなかでも創作の手は止まらず、色彩と筆致はさらに大胆化していきます。

アルルは、芸術的な頂点と危うさが同居した象徴的な地でした。

その後の作品群にも、ここで培われた独特の色彩感覚が色濃く残っています。

サン=レミ時代:療養生活と独自の筆致

ゴッホはアルル事件後、1889年にサン=レミの療養院へ移り、精神の安定を図りつつ創作を続けました。

「星月夜」などは、この時期の代表的な作品です。

夜空に渦巻くようなタッチは、内面に渦巻く混乱や不安を反映しているともいわれます。

一方で、療養院の庭や周辺の自然にも魅了され、モチーフへの観察力は衰えませんでした。

心身の不調を抱えながらも筆を取り続けた結果、構図や色彩に実験的な要素が加わり、ゴッホ独特の世界観は一層深まっていきます。

この療養生活で蓄積された感情は、絵画の底流に強く刻み込まれたとも考えられます。

ゴッホの代表作と魅力

ゴッホは短い生涯で多くの名画を残し、その色彩や筆致は美術史に大きな衝撃を与えました。

ここでは代表作を軸に、彼が描き出した独自の世界をひも解きます。

「ひまわり」「星月夜」などに見る独自の表現

ゴッホの代表作といえば「ひまわり」が挙げられます。

大胆な黄色の使い方や、まるで花が光を放っているかのようなタッチは衝撃的でした。

「星月夜」においても、夜空が渦巻くようにうねる描写はそれまでの常識を覆す表現といわれます。

これらの作品には、対象そのものというより作家の内面が強く投影され、感情やエネルギーが色彩を介して見るものに伝わってくるのが特徴です。

筆のストロークは激しく、光と影のコントラストも極端に強調されるため、一目見るだけで圧倒的な存在感を感じさせます。

それは技法としてだけでなく、彼自身の熱く燃える精神をダイレクトに体感させる要素でもあります。

没後評価の急上昇と作品価値

ゴッホが生前に高い評価を得られたわけではないことは広く知られています。

しかし死後しばらく経つと、彼の表現力や筆づかいが革新的なものであると再認識され、作品の需要が世界的に伸び始めました。

「医師ガシェの肖像」がオークションで高値をつけたニュースや、「アルルのはね橋」なども美術館で圧倒的な人気を誇っています。

高騰の背景には、近代絵画の流れを変えた先駆者としての位置づけや、収集家たちの競争心理も作用しているようです。

また日本の一部コレクター層もゴッホ作品を熱心に買い求めたことで、価格が急上昇したとされます。

これらの要因が重なり、ゴッホの作品は世界中の美術市場で極めて高い評価を得るようになりました。

ゴッホと弟テオの関係

ゴッホの人生と作品には、弟テオの存在が大きく影響しました。

単なる経済支援者ではなく、芸術的理解者としても深い絆を築いていたのが特徴です。

手紙に見る兄弟の絆

ゴッホとテオは頻繁に手紙を交わし、その内容は現代でも多く残っています。

金銭の問題や制作の進捗だけでなく、精神状態や将来への不安なども包み隠さず書き合っていました。

たとえば「君の援助がなければ、僕は絵筆を握れないかもしれない」という旨の言葉は、経済的支援が創作に直結していた事実を示しています。

一方、テオもゴッホの才能を信じ続け、その表現が芸術史に何らかの変革をもたらすと感じていたようです。

手紙は二人の想いを繋ぐ重要な手段であると同時に、ゴッホの内面を知る一次資料としても価値が高いとされています。

こうした率直なやり取りによって、彼らの兄弟関係は単なる身内の絆を超えた強固なパートナーシップへと発展しました。

テオの妻ヨーによる作品普及と功績

ゴッホが没した後、テオの妻ヨーが作品を守り広める大きな役割を担いました。

夫テオもゴッホの死から半年後に他界、作品の評価を世に知らしめる作業はヨーに委ねられます。

彼女は残された手紙や作品を丁寧に整理し、美術商や展覧会に積極的に紹介することで、ゴッホの知名度を高めました。

当時はまだゴッホの芸術的価値が十分に理解されていなかったため、その布教活動は決して簡単ではなかったといわれます。

しかしヨーの粘り強い働きかけによって、ゴッホの作品は多くのコレクターや美術館に認められ、結果的に近代絵画の代表として評価されるまでになりました。

こうした地道な行動がなければ、現在ほどゴッホの名は世界中で知られていなかった可能性もあるでしょう。

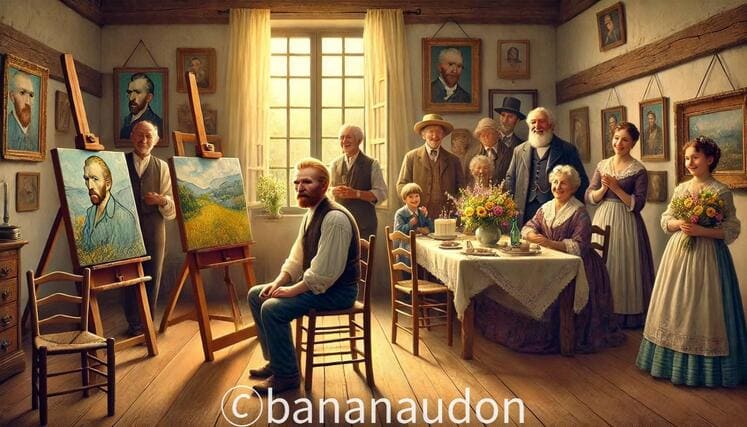

「ゴッホの誕生日会」と名付けた創作絵画

今回はゴッホの生誕日である3月30日に着想を得、「ゴッホの誕生日会」という絵画を制作しました。

大胆な色彩や独特の構図が話題を呼び、ゴッホの世界観をモチーフにしながらも、新しい芸術的アプローチを感じさせる点が特徴です。

描かれた場面の背景とコンセプト

この絵は、ゴッホがもし生きていたらどのような誕生日を過ごしただろうか、という想像を出発点にしています。

テーブルには花瓶に挿したひまわりや、ゴッホが愛用したとされる絵の具と筆が置かれ、当時の南仏アルルを思わせる明るい風景が背景として描かれています。

画家は、自身の実体験を取り入れつつゴッホの生涯を尊重し、あえて柔らかな筆致と鮮やかな色彩を用いたそうです。

まるで祝福されるゴッホの姿を想像できるよう、人物そのものは直接的に描かれず、空間に匂わせる形をとっています。

こうすることで、観る人の想像力をかき立て、ゴッホの存在をより身近に感じられるよう工夫されているといわれます。

色の選び方には、ゴッホが好んだイエローやブルーを意識して取り入れた部分もあり、原作への敬意と作家自身の創作意図が融合したユニークなアート表現となりました。

ゴッホを囲む人々の姿と空間の特徴

絵の中心には、祝杯を交わす人々の姿や、会話が弾んでいる様子が描き込まれています。

その配置は、ゴッホの作品でしばしば見られる遠近法の独自解釈を連想させ、人々の動きや表情に視線が自然と集まるよう計算されているようです。

背景にはアルルのカフェテラスを思わせる暖色の照明や、サン=レミの療養院を連想させるアイテムが混ざり合い、ゴッホが歩んできた道のりを象徴的に表現しています。

一部には「星月夜」を思わせる渦巻きのモチーフが隠されており、空気全体が回転しているかのような幻想的な感覚を得られるのも特徴です。

画面の随所に、ゴッホの好きだったモチーフ(糸杉や麦畑など)を再構成して配置しており、観察するたびに発見がある作りになっています。

こうした要素を詰め込むことで、作者はゴッホの歩んだ時代や内面を会場そのものに反映させ、まるで誕生パーティーに参加しているかのような没入感を生み出しているのです。

まとめ

ゴッホは短い画業のなかで数多くの名画を生み出し、弟テオとの強い絆や精神的苦悩が作品に色濃く表れました。

誕生日3月30日を機に、その人生と画業を改めて振り返ると、ひとつひとつの筆致に込められた情熱や観察眼の深さに気づくはずです。

さらに「ゴッホの誕生日会」と名付けた創作絵画からは、現代の作家たちが受け継ぐ刺激と新たな表現の可能性も感じられます。

多くの美術館や研究機関が今なおゴッホ作品の魅力を再発見しており、世界中で展覧会や調査が進められています。

後世に与えた影響は計り知れず これからも斬新な視点や研究結果が発表されることでゴッホという存在は今後もますます人々を惹きつけ続けるでしょう。