広告

再解釈アートは、時に原作を凌駕するほどの力を持ちます。

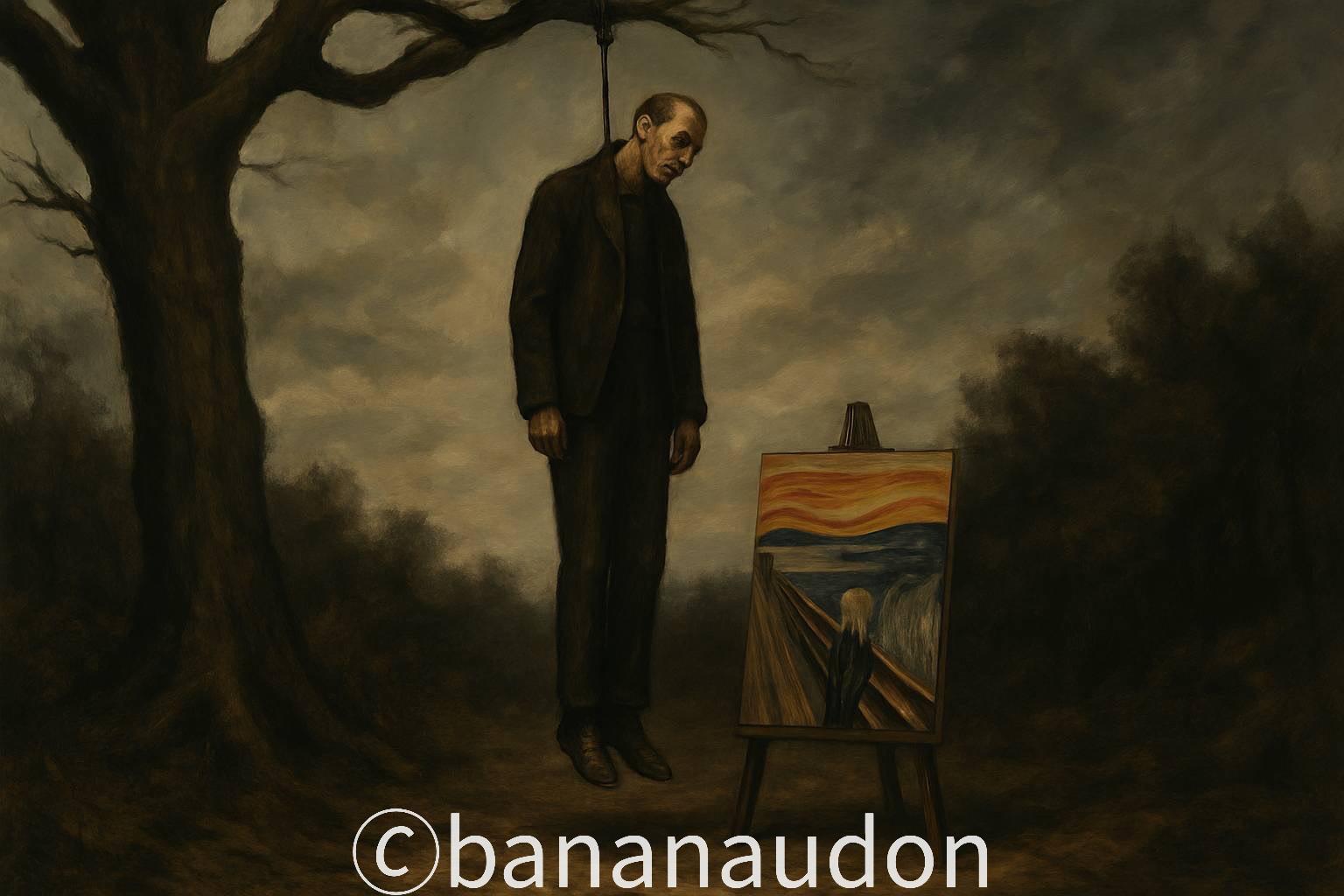

今回紹介するのは、ムンクの『叫び』を題材にした一枚の絵画。

吊るされた男と、鮮やかに輝く『叫び』の対比が、芸術と死の関係を突きつけてきます。

第一印象と全体感

この再解釈作品は、まず視覚的な衝撃と感情の抉りで観る者を圧倒する。

灰色がかった曇天の下、枯れ木から吊るされた男の遺体。彼の前にはイーゼルに立てられたエドヴァルド・ムンクの『叫び』が置かれている。

色彩が乏しく陰鬱な背景の中で、唯一鮮やかな色を放つのはその絵画のみ。

つまり、「叫び」は生を象徴し、現実は死で満ちているという対比がなされている。

元の名画の情報

『叫び』の基本情報

- タイトル:叫び(The Scream)

- 作者:エドヴァルド・ムンク(Edvard Munch)

- 制作年:1893年

- 所蔵:ノルウェー国立美術館 ほか

歴史的背景

『叫び』は、ムンクの不安・孤独・死に対する恐怖が凝縮された作品であり、彼の連作《生命のフリーズ》の一部として描かれたもの。

ムンクはこの作品について、「自然を突き抜ける叫びを聞いた」と語っており、個人的な精神の崩壊が作品に投影されている。

代表的な特徴

- 渦を巻くような空の筆致

- 中央に配置された、絶叫する人物の歪んだ顔

- 遠近法の効いた橋と、背景の不気味な人物たち

- 不協和音のような色彩構成(橙、青、赤の混在)

再解釈のポイント

この再解釈における最大の特徴は、「ムンク自身が首を吊っている」という視覚的暗喩である。

以下の点が特に注目に値する。

1. 色彩のコントラスト

- 背景や男(おそらくムンク自身)はくすんだ茶・黒・灰色で描かれ、明らかに生気がない。

- 対して、イーゼルに立てかけられた『叫び』はオリジナルに忠実な鮮やかな色調を保っており、それが「芸術だけが生きている」ことを象徴している。

2. 自殺と創造の対比

- 木から吊られている人物の存在は、自らの叫び=魂を描き終えた後に命を絶った芸術家像として読むことができる。

- つまり、創作の果てにあるのは「空虚」あるいは「救済なき沈黙」であり、作品に全てを託したという演出である。

- イーゼルがわずかに斜めに置かれ、鑑賞者と同じ視線で『叫び』を眺めさせるように構成されている。これは鑑賞者に「叫びを理解せよ」と迫るメタ的な仕掛けだ。

3. アングルと構図の演出

イーゼルがわずかに斜めに置かれ、鑑賞者と同じ視線で『叫び』を眺めさせるように構成されている。

これは鑑賞者に「叫びを理解せよ」と迫るメタ的な仕掛けだ。

考察:死に至る芸術、あるいは芸術による生の保存

この再解釈における最大の問いは、「叫びを描いた者は、叫んだのか、それとも沈黙を選んだのか」という逆説である。

ムンクの『叫び』は不安の象徴であるが、本作ではその不安が具現化され、具象的な「死」となって現れている。

つまり、再解釈作家は『叫び』を純粋な内面の吐露としてではなく、精神を破壊するまでに至った創作行為として捉えているのだ。

イーゼルの前で吊られているのがムンク本人であるならば、それは「作品に全てを吸い取られた者」としての芸術家像に他ならない。

講評まとめ

この作品は、名画の再解釈という枠を超え、「芸術の終着点」を描いた壮絶なメタ批評である。

再解釈者はムンクの内面を追体験しながら、彼の作品が孕む「生と死の狭間」を直視している。

本作の最大の美徳は、ムンクの世界観を模倣するのではなく、それを一歩推し進め、「叫んだ後に何が残るのか?」という問いに視覚的解答を提示している点にある。